二十二岁那年,有那么一段时间,我怅然若失,并意识到怅然若失行将长期下去。

相同的那么一段时间,具体说来是一年时间,每每坐地铁,我总要盯着十六岁上下所有过往的少年看个不止。

务必说明,我不是同性恋者,不是什么星探球探,也不是调查研究“十六岁少年”的隐秘记者,更不是精神有障碍,“以窥看十六岁少年为癖好”的恋癖者。通通不是。撇开其它的不说,单就这一事件,如果你人生中有那么一段时间,每天盯着十六岁少年看个不止,无论怎么说,这都是一段奇妙无比的经历。

至于为什么我会盯着十六岁上下的少年看个不止,完完全全是由于一个女孩儿。

那时,我大学四年级,在市区一家女友的父亲介绍的五星级酒店实习。我每天乘坐地铁往返酒店学校之间。如果不出什么差错,一年后我将在这间酒店正式工作。势必每天仍坐着地铁往返两地,无休无止。

我在业务部当一个见习助理,做一些简单的跑跑腿的活儿,如接待旅游团,安排会议室等。

酒店的女孩很多,大都与我年龄相仿。她们的长相算得上漂亮,身材也苗条。她们在酒店进进出出,走来走去,未有哪个引起我的注意。况且我有一个交往五年的女友。

那天下班之后,我坐地铁回学校。我在车厢坐定不久,一个穿酒店制服的女孩从前面的车厢走来。这是最末的一节车厢,乘客很少。那些可怜的家伙永远只会往中间的车厢挤。总有一天非把中间车厢挤爆不可。因此我对在末节车厢出现的乘客怀有好感。我尽力往边挪了挪位置,腾出足够的空间给她。她心领神会在我旁边坐下。她穿我实习的酒店的制服,白色衬衫,红色齐膝裙。我想不起我是否见过她。可能见过,甚至打过招呼也未必,但酒店的员工进进出出频繁,双方由此都毫无印象。

其实我可以主动与她搭话,告诉我在那间酒店实习,问她在哪个部门干活,一来二去也就熟悉起来。但我困得很,一句话懒得说。不知什么原因,年龄越增长越容易犯困。或者她可以主动与我搭话,但可能性不大,我习惯换下工作服回学校,她无论如何想不到坐在旁边的这个哈欠连天的家伙和她在同一间酒店工作。

地铁哐当哐当开动起来,本来可以发生一次愉快的谈话的场景没有发生。我很快转移了注意力,放到如何应付那个如催命判官一样催你交毕业论文的糟老头晚上睡觉采取什么姿势睡而不会打呼噜之类的事。盯着黑洞洞的窗外看个不止,要迷迷糊糊打瞌睡。

她却四处张望,像扫描摄像头般对车厢内每一个人逐一看一次。好像在找人。也许她也困了,两分钟后,我从对面玻璃窗的映像中看到女孩仰靠在身后的玻璃窗上,闭合着眼睛迅速打起盹来。想不到她比我还困。我侧过头去看她。酒店工作的女孩儿的头发一律用网格发兜盘团在脑后。她也不例外,露出细长洁白的脖颈。车厢柔和的灯光在她的脸上投射出小巧的阴翳。鼻翼一张一弛地翕合,像是深沉入睡。女孩的确漂亮。我先前委实应该和她搭话。当然不是想打她的主意,而是可以进行一次愉快的谈话。这是很正常的事情,况且我仅有二十二岁,正是个结交不同女孩儿的年龄。坦白说,我和女友的交往不咸不淡,有时在一起常常无话可说,像倦怠期的夫妻,说不定哪天就会说拜拜。

现在看来与她搭话已不可能,她十成已睡着——头控制不住地往我身旁歪,几欲往我的肩膀倒。只要车的一个小小颤动,她势必倒在我的肩膀上。这种预想变为现实,在列车的一次停站又启动后,她的头悄然无声地落在我的肩膀上。她的头很轻,像一只猫儿蜷缩在肩膀上。我紧张得一动也不敢动,困意也全无。我思索着她将在哪里下车,她何时会醒过来。

在江南西站,乘客的一阵骚动将她惊醒。她眯糊着眼睛,看了看我,恍然发觉刚才一直靠在我的肩膀睡着,歉意地说道,

“真不好意思!”

我对她报以微笑,说没什么。

车启动后,她似乎发觉了有什么不妥,焦急地四处看看,然后问我这是什么站。

“江南西站。”

“啊!惨了!”她显得十分沮丧。

“是不是坐过站了?”

“嗯。”她点点头,随即若无其事地说,“我本来应该在西门口站下车,现在过了两个站。对了,你在哪里下车?”

“大学城北站。”

“远着呢!”她说话的语气像是此站在南半球的极端。

“有那么远吧。”我应道。

“你是学生?”

我点点头。“正读大学四年级。”

“怪不得稚气未脱。”她一副长者的口吻。

我倒没有不高兴,只是在素未谋面的陌生人面前以这种方式说话的女孩不多见。在我看来,她年龄与我相仿,兴许比我还小。

很快到了下一个站。我问她不下车返回去。

她摇摇头,说,“想和你聊聊天。”她的表情好像很久没与人聊过天似的。“到你那个站再返回去也不迟。”

“不怕耽误时间,120分钟内不出去要补买一张票。”

“现在才用去20分钟。”她看看表,“四五个来回都足够。”

然后她手捂着嘴巴打一个哈欠。

“还困?要不在我肩头再睡一会。”我开玩笑说道。

她摇摇头,露出带有困意的笑容,“我也想呢!但不能得寸进尺。说说话也就不困了。”

我们一点一点聊起各自的情况。我告诉她上哪所大学,读什么专业,交往着一个处于冷淡期的女友。我也略略知道她的情况。她来自江南一带,父亲是一个港口装卸工,母亲经营一间长达十年的音像店,现在濒临倒闭。她上过一年大学,还是华中地区名声不小的大学,读美术绘画。刚上二年级时退学。原因她没有说。我猜测大概就是专业不喜欢,厌倦大学生活,提前自立门户之类的,这样的情况周遭皆是。但在我看来,她一样都不是。她不是这一类型的人。她还告诉我确切的年龄,比我大一天。准确说是十九个小时。她固执地要我叫她姐姐,这让我哭笑不得。

“明明只大十九个小时嘛。”我说。

“反正比你大。倘若这世界所有的事情都按出生先后次序进行,这十九个小时可是大有优势。”

末了,她问我要联系方式。我自然给了她,但我并不期望能与她有进一步的结识。我甚至没告诉她我正在她工作的酒店实习。还有一个月实习即将结束,说不定这一个月哪一天都不会在酒店碰见。我权当作一次短暂的邂逅。和陌生同龄人这样的搭话有很多,在地下铁,在电影院,在咖啡店,在台球城,我足足记满了一个便笺本,上面密密麻麻的姓名和电话,但一次没打出,也没人打进来,人和名字也对应不起来。也有那么一两个人打进来,全是女孩儿。用慵懒的语气,应当是刚刚睡醒,问你今天在干什么,然后喋喋不休地讲她自己,全是昨晚跟哪个男孩约会,今天早上突然来月经之类的,她们认为是屁大的事,但实际都是鸡毛蒜皮豆腐芝麻的事。问我有没有空出去顺便请她吃一顿,我说没空更没钱,然后她便像小猫般嘤嘤几声挂掉电话。或者一开口,还未报出姓名,便嚎啕大哭起来,没完没了,问她什么也不肯说,只是哭。我只得把电话筒悄悄放在一侧,也不好意思挂电话,然后继续看周星驰的《唐伯虎点秋香》。二十分钟后,听筒没哭声传出,估计是她停止了哭泣或者挂掉了电话,兴许她听到了我和周星驰的笑声。我才蹑手蹑脚把电话筒放好,生怕再次传出哭声。

到底没有一个深入交好,全都消失了般。

所以我对她也没抱多大希望。更重要的是二十岁那年,我觉得地球这个在宇宙中日复一日旋转了46亿年的岩体突然停止了转动。什么原因,不详。这本来与我无多大干系,就生活日常感知和唯心角度说,地球本来就是不动的。但二十岁那年我偏偏认为地球停止了转动,并固执得到处与人说。这一微不足道的宇宙小小事故牵扯到我。我个人身上的某种东西正在消失,或者说停止了转动。这股东西在我想像中是卫星气象云图中旋转凝聚的气云漩涡,但在地球停止转动的那一天跟着不旋转了不凝聚了,并逐渐消散。至于这股东西是什么,我回答不上来。这使我很苦恼。我想起一个作家说的话,

很多事情不要去想明白。

那就暂且这样,糊涂度日吧。但由此我对很多东西失去了兴趣。

我们在大学城北站告别。告别时,她对我微微一笑,特有的酒店服务员式的微笑。末了,她不忘说一声,

“谢谢你的肩膀。”

我几乎忘了这个比我只大十九个小时的女孩儿。

两个星期后,我们在酒店一个小会议室碰见。我往会议室送一些会议文件,她端着茶具进来。她认出了我,惊喜地打招呼。我自然显得平静许多。我知道隐情,她不知道。她没问起我明知道她穿着制服是在同一间酒店工作,为什么当时我不说。我估计她不会注意到这一点。她不是那种处处留心眼能把两件事的前因后果联系起来的女孩类型。就是说,在她眼里,是两个陌生的年轻男女在地铁聊起了天,原因是女孩借用男孩的肩膀打了会盹。两人虽都给对方留下联系电话,但可能出于同样的心态,两个星期谁也不打给谁电话,但某一天两人第二次碰见,竟还是在同一间酒店工作。女孩当然觉得这是个天大的缘分。

我们很快成为朋友。这是理所当然的事情。我还有两个星期实习才结束,两个星期内我和她在同一个地点工作,搭同一条地铁线回寓所。不成为朋友毫无理由。

两个星期过去,实习结束后,我回学校继续上我的课,她继续在酒店上她的班。我们仍保持着朋友的交往。我和我的女友几乎一个月都不见一次面。她在邻近一个城市上大学,其实不远,有直达的公交车。但我们不如以前那般如胶似漆了。她很少来看我,我懒得去找她。谁也不买谁的帐。所以能有一个女孩儿三天两天出现在身边,和她一起去酒吧或喝咖啡再好不过。但一个如真理般的事实是,我不可能会爱上她,她也没理由爱上我。

我们大抵一个星期见两三次面。有时白天,有时晚上。吃喝玩费用大都她付。她说她有正式工作,而我还是个学生。还有一个理由是,我比她小十九个小时,姐姐理应照顾弟弟。因此我沾了晚出生十九个小时的光。

我们无所不谈,从个人私事到坊间传闻,从水煮鳜鱼到英国王妃,侃侃道来。讲的时候,一个人喋喋不休,另一个嗯呀作答。可能有时候对方并未听进去,但毫不介意,因为她和我一样寻求的是同样的心境,只需诉说和倾听,不需要理解和同情。

后来她告诉我她原有一个十分相爱的男友,由于她的缘故,男友同她分手。理由是她在干一件不可思议的事。连我也觉得不可思议。她一直在寻找丢失了十四年的弟弟。

事件的来龙去脉是这样。十四年前,她们一家人到广州旅游。那时广州的地铁刚建好。她们同许多人一样怀着新奇的心去乘坐地铁。不料人流太多,父母把两个孩子弄丢。紧张的姐姐带着弟弟焦急地在人流中四处寻找父母。结果久久未找到而愈发惊恐的姐姐把弟弟给弄丢了。从此,弟弟走失,再无音讯。

“肯定是人贩子拐走了,这么漂亮惹人喜爱的孩子谁不喜欢。都怪我。”每次说这话时,她托着腮帮,眼里充满自责和内疚。

“也不能全怪你。你当时也还小嘛,又是女孩子,谁遇上这事谁不惊慌失措。况且是父母先弄丢你们的。”

“可我是姐姐,在父母弄丢我们的情况下,我更应该照顾好弟弟,死死地拽紧他。唉——终究是我的错。”

虽然父母没怎么责怪她,但她自责得很。一直以来她有一个念头无论如何要把弟弟找着。在大学一年级那年开始付诸行动,于是她退了学,与男友分了手,全心全意找弟弟。她独自一人来到广州,在她弟弟走失的地铁沿线找了份酒店工作,期望在这里找到弟弟。能找到弟弟的最大可能是弟弟也在找她们。他们只需在这里会和。但男友分析说,不太可能,两岁多一点的孩子毫无记忆,哪会晓得自己被弄丢了。我实话实说,也这样认为。

“真的没希望了?”她要再次确定似的问道。

“也许还有机会,何不努力一下。奇迹在转角。”我不忍心再次打击她。

“如果真的没希望了,但愿他被一个有钱人买走。那家人对他很好,视为己出。在他们的照顾下,他健康茁壮成长。”

我感动得要落泪。

我决定帮助她寻找弟弟。

我们首先找了一家国内发行量最大的报社,登了寻人启事。内容如下:

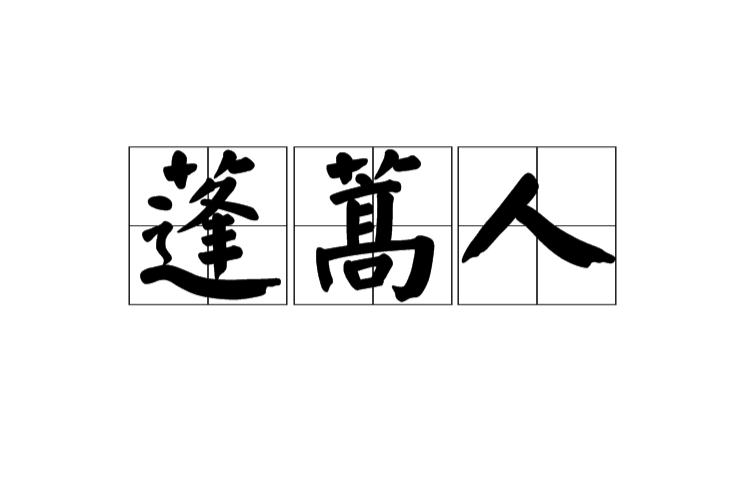

十四年前,一个糊涂的姐姐在广州地铁陈家祠站丢失了弟弟。弟弟那年三岁,如今正年方十六。若有知情者,望与这个糊涂的姐姐联系。重酬。

若弟弟看到这则启示,最好不过,请速与姐姐联系。

联系人×× 联系电话 134××××2856

我们又找当地的电视台和广播电台。还在互联网的各大贴吧贴寻人的帖子。我们几乎动用了所有的媒体手段。我们期望能在全国掀起“姐姐寻找十四年前丢失的弟弟”的寻人事件风暴。

一个星期后,毫无消息。

一个月后,仍毫无消息。

……

一个星期后,电视台,广播电台停止播放。费用无法继续支付。

一个月后,报社撤销寻人启示。理由同上。

帖子没有被各大网站相继转载,回应的帖子越来越少。内容百分之九十为:几乎没有希望,两岁的孩子毫无记忆。而且人海茫茫。

我们期望的风暴没有席卷全国。

甚至有人回帖子说,纯属个人炒作,以博出名。

“这什么话嘛,活活要把人气死。我明明丢失了弟弟。他们一点不懂得丢失弟弟的苦楚。”她忿忿地说道。

“那帮家伙,他们没有丢失过弟弟。”

“他们丢失的只是钱包,手机,掌上电玩,手提电脑,或者从来就没丢失过东西。”

她问我有没有丢失过什么东西。

我细细想了一下,从童年少年青年一一搜索一遍,怎么也想不起丢失过什么东西。连一分钱硬币也没丢失过。

“我幸运得很,什么东西也没丢失过。”

“一样也没有?”

“真的一样没有。不骗你。”

说完后,有一股凉凉的气流袭过我的身体。我突然觉得没有丢失过东西很不大对劲。我预感将会作为一个异类被排斥在这个世界之外。

“也许有。现在我正怅然若失。”

“怅然若失?你一样东西都没丢失过,怎会怅然若失——嗯,一样东西没丢失过真好。”

“一点不好。”我立马反驳,“我没有丢失过东西啊。”

“你是说非要丢失点东西人生才痛快,心里才觉得爽?”

“也不是。”

“那是什么嘛?”

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。

如若转载,请注明出处:https://me11.cn/116.html

共有 0 条评论